チラッと昨日、フェイスブックでもつぶやいたんだけど。

農産物を販売する直売所っていうお店。

生産者の名前が書かれた野菜とか果物が売っていて、道の駅みたいな雰囲気のお店です。

(・・・何となくイメージつきます?)

農協が運営していたりが多いかな。

その直売所ね、僕も仕事で関わることが多いんで調べたんだけど、全国で1万6千店舗くらいあるそうです(農林水産省/直売所調査より)。

その数は、少し前のデータになりますが、コンビニ最大手セブンイレブンをも凌ぐ店舗数。

でね、その直売所。

それくらいの数があると、どこのお店も同じように見えてしまう。

売られているのは、キホン生産者がつくった農産物が主体なんで、ほぼ同じなんですよ。

キャベツ、白菜、トマトといった野菜や果物が商品の主。

なので、そこで他店との違いを出すのは結構タイヘンなんです。

コストをかけて、よっぽど変わった店構えにしている直売所。

立地のイイお店とかだったら別だけど。

ほぼ、どこも同じようなお店に感じられてしまうこと多いんです、お客さんからすれば。

でもね、それって、お店にしたらあまりよろしくないコトですよね。

他店との違い。

お客さんへ感じてもらわないとイケません。

・・・じゃあ、どうやって行えばイイのか?

どうやって、他店との違い。個性を出していくか?

じつは、この部分って、すごく他業種でも学べること多いです。

「直売所だから、、、」

っていうのではなくて、小売店とか他の業種でも充分に当てはまる。

例えばね、売り物(商品)で差別化ができないとしたら、、、

どうやって、他店との違い。

自分のお店独自の個性を出していくか?

その1つの方法が、手書き販促です。

そう、手書きPOPを書くんです。

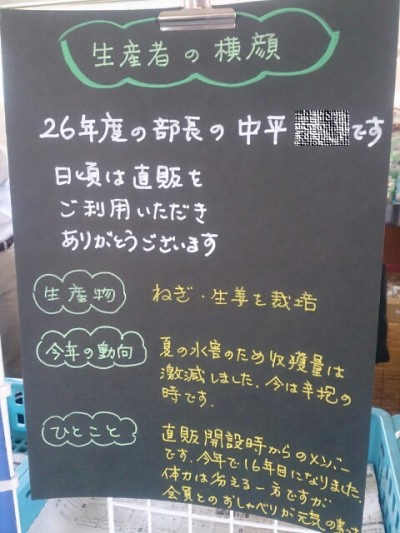

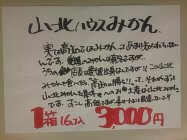

例えば、こちらのPOPは昨日、販促サポートに入ったお店で書かれていた手書きPOPです。

手書きPOPをすると、それだけで個性(ウリ)が生まれる

手書きPOPをどんどん書く。

そして、デキればお店の売場中に置いていく。

「・・・こんなに要らないんじゃない?」

って、感じるくらいに書きまくる。

すべての野菜、生産者さんについてを書く感じ。

・・・すると、どうなるか?

「このお店はなんか、オモシロいお店」

「POPの変わったお店」

「今度、友だちを連れて行きたいお店」

になるんです。

お客さんの中でのラベル、印象が書き替えられる。

”野菜を売っているお店”。

”野菜の安いお店”。

から、

”野菜を売っている、POPの変わったお店”

”今度、友だちを連れて行きたい、チョット変わった、野菜の安いお店”になるんです。

本当です。

・・・10年前、僕が働いてた大阪で働いてた産直店も、まさにそんな感じでした。

手書きのPOPやニュースレター(●●だより)をどんどん書いた。

お店の売場にどんどん置きました。

結果、

「なんか手書きで書いた変わったモノが置いている、新鮮・安心の野菜を売っているオモシロいお店」

そんなイメージを持っていたお客さん多かったと思う。

(↑長過ぎのイメージ、、、ですが(笑))

でもね、それで、友だちを連れて来てくれていたお客さんも多かった。

もう今は、販売する商品で他店と差はつけられない時代です。

商品での差別化って、難しい。

工夫が必要。

その1つの方法が、手書き販促。手書きPOPです。

コストをほぼかけずにデキる、お店に個性(ウリ)を創りだす方法です。

-485x272.png)