経営力向上セミナー Day1 レポート|高知県 本山町商工会主催

お客さまの心を動かす販売促進セミナー

~自社の強み発掘~

高知県本山町商工会さま主催「お客さまの心を動かす販売促進セミナー」を担当しました。

参加者は自社の“強みの捉え方”を学び、商品価値の伝え方や販促戦略のヒントを得ています。またこのセミナーでは、参加者が「今まで知らなかった、強み発掘の切り口を教えてもらい、事業の再定義ができた」という声が寄せられました。

このセミナーは、全2回シリーズで構成されており、

Day1では「自社の強みを発掘する」ことをテーマに、

Day2では「POP・チラシ・ニュースレターの極意」と題して、発掘した強みを“どう発信するか”を学ぶ内容となっています。

強みは、自分ではなく、お客さまが決める

セセミナー冒頭では、「そもそも“強み”とは何か?」という問いからスタートしました。

「技術力」「長年の経験」「誠実な対応」――

どれも立派な言葉ですが、それを“誰が価値だと感じているのか”を考えると、見え方が変わります。

強みとは、「誰かが対価を払ってでも手に入れたい特徴や機能」。

つまり、自分が思う強みではなく、“お客さまの親に立つこと”こそが強み。

そしてその価値は、相手や状況によって変化します。

“文脈によって強みは変わる”という視点を持つことで、

「自社の“当たり前”」の中にも、意外な価値があることに気づきます。

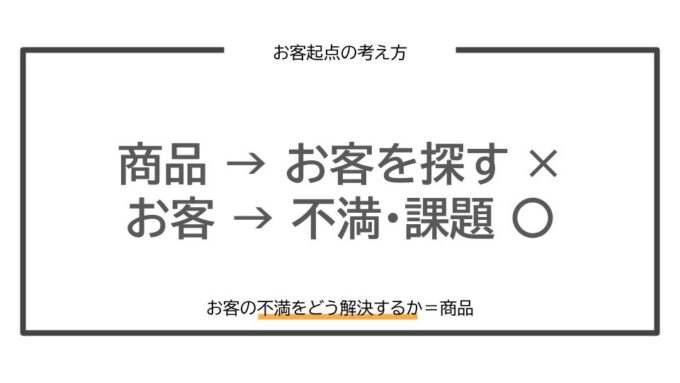

「腹ペコ客」を探すという考え方

臼井がセミナーで紹介した「腹ペコ客」という言葉。

これは、「すでにその分野にお金を払う文化を持つお客さま」を指します。

ハンバーガー店であれば、“お腹を空かせた人”がいれば繁盛する。

つまり、商品が良い悪いよりも、“それを求めている人がいるかどうか”が先決です。

お客さまの「不満」や「諦め」を掘り下げると、

そこにこそ“自社が提供できる価値”が眠っていると考えられます。

この発想の転換――

「何を売るか」よりも「誰にどう役立つか」を考えることが、

お客さま起点の第一歩です。

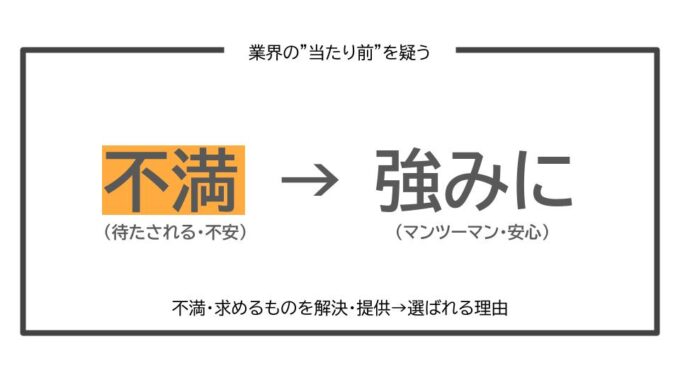

不満の中に、強みのタネがある

セミナーの中盤では、業界の“当たり前”を見直す事例を紹介しました。

- 予約しても待たされる美容室 → 「待たせない」ことを価値に変えた

- オンライン注文に不安を感じる印刷会社 → 「電話で相談できる安心」を提供した

どれも特別なことをしたわけではありません。

お客さまの不満を見過ごさず、解決策を形にしただけ。

その際にヒントとなるのが、

「競合商品やサービスを利用しているお客さまは、どんな不満を持っているのか?」

自社だけでなく、競合ライバルの視点をもつことで、強みのタネが見えてきます。

“新しいものを作るより、既存の不満を自分らしく解決する”という発想が、

地域の事業者にこそ合う「強みづくり」の道です。

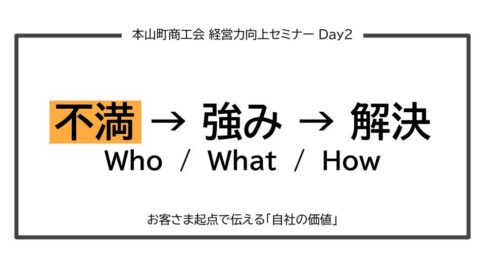

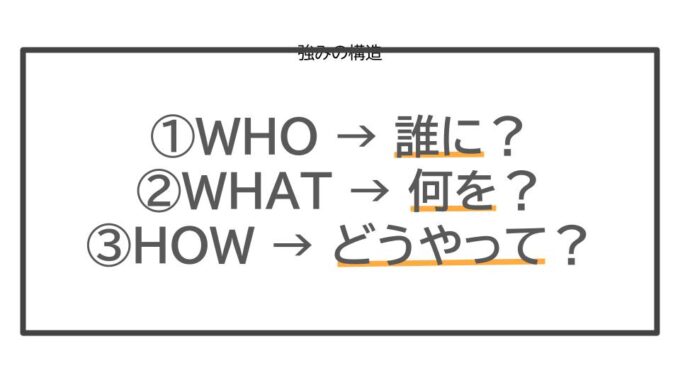

「誰に・何を・どうやって」で整理する

後半では、ワークシートを使いながら、自社の“強みの構造”を整理しました。

- 誰に(Who):自社の商品を必要としているお客さまは誰か

- 何を(What):そのお客さまは何に困り、何を求めているのか

- どうやって(How):自社はどのように解決できるのか

この3つの問いをセットで考えると、

“強みを感覚で語る”のではなく、**“価値の構造として言語化できる”**ようになります。

何を求めている?どうやって解決できる?

お客さまを変える前に、自分の見方を変える

臼井がこの「自社の強みを発掘する」セミナーで最も伝えたかったのは、

強みとは、誰かの役に立つ(対価を払ってでも手に入れたい・利用したいと思ってもらう)こと

そのためにも、どんな商品を作るか、どんな販促を打つかを考える前に、

まずは“お客さま”から考えること。

対価を払ってでも、自社の商品やサービスを手にしたいと思う人は、どんな人か?

「誰に」「何を」「どうやって」を見つめ直すことで、

自社の“現場の強み”が少しずつ輪郭を持ちはじめます。

それが、売上だけでなくチームのやりがいを育てる一歩にもなります。

まとめ

- 強みは“自分の中”ではなく“お客さまの中”にある

- 不満や諦めの中にチャンスのタネがある

- 「誰に・何を・どうやって」を整理することで、自社の価値が明確になる

📩 セミナー・研修のご相談はこちら

「自分たちの“強み”を見直し、現場のモチベーションを高めたい」

「地域や店舗の販売力を底上げする研修を実施したい」

そんなご相談を多くいただいています。

POPコミュニケーション合同会社では、

単なるノウハウ提供ではなく、現場の気づきと行動を引き出す“実践型”セミナー・研修を全国で行っています。

参加者が自分の言葉で「やってみたい」と思えるような、現場に根ざした内容が特徴です。

商工会・商工会議所・自治体・企業研修など、

規模や目的に合わせてカスタマイズいたします。