十和田おいらせ農業協同組合さま主催の直売所セミナーを担当いたしました。

「魅力的な商品づくり〜売上アップにつながる袋詰めのコツ」をテーマに、出荷者・直売所スタッフの皆さまとともに商品陳列やPOP表示・伝え方の工夫を学んだ時間です。

参加者からは「お客様に商品の魅力が伝わった」「早速売場で試してみたい」といった声が寄せられ、現場改善のヒントが共有されました。

集客の目玉で看板商品は産直野菜

今回のセミナーで参加者さんと共有した内容は、ご自身の商品をお客さまに選んでいただくための工夫です。

売り場に他の生産者さんの野菜も並んでいる。その中から、ご自身の商品を選んでいただく。仮に、他の生産者さんより価格が高かったとしても、ご購入いただくには、どうすればいいのか?セミナーでお伝えした内容は、産直店で働いていた現場の経験がもとになっています。当時のお店の状況も交えながらお伝えしていきますね。

30歳の頃に働いていた大阪の産直店。完全民営の株式会社が運営しており、1株5万円の元に出資した株主さんは、高知県の農家、農協、食品メーカー、大阪に在住する高知県出身者など、ユニークな会社でした。

高知県内からのトラック便が毎日、新鮮な野菜や食品を満載し、お店にやって来ていました。さらに、県内各地のこだわり生産者からは、宅配便で季節折々の新鮮な野菜が随時送られてきていました。

そんな中、集客の目玉であり、お店の看板商品だったのが、高知県の農協さんが組合員さんから集めてくださっていた農産物、いわゆる産直野菜です。

記憶がうろ覚えで正確な数字は忘れたのですが、300~400名の生産者さんがつくった野菜や果物、加工品を週に3回送ってくださっていました。お客さまは、朝10時の開店と同時に新鮮な野菜を手に入れようと、ときには行列をつくってくださるほどでした。

価格の安い商品から売れていく

たとえば、キャベツひとつをとっても、十数人の生産者さんがお店に出荷してくださっていた。お客さまにすれば、商品を選べる楽しさやワクワク感がある。お店としても、豊富な品ぞろえがウリになる。しかし、その一方で、ある課題を抱えるようになりました。

安い商品から売れていき、高い商品が売れ残る。

農協の組合員さんが出荷してくださる農産物で言えば、基本すべてご本人が値付けをしています。キャベツを出荷するなら、「今日のは100円にするのか?150円にするのか?」その時期の相場やほかの生産者さんの値段を考慮しながら、自由に価格をつけられていました。

すると、お店のキャベツ売り場ではこんな状況になります。

- Aさんのキャベツ:100円

- Bさん:120円

- Cさん:150円

- Dさん:200円…、Eさん、、

商品によっては、100円もあれば、200円の値段がついているものもある。多少、大きさや見た目の違いがあれど、同じ商品なのに価格の幅が2倍から大きいものであれば、2.5倍(100円と250円)になるものもありました。

結果的に、見た目や大きさにさほど違いがなければ、安い商品から売れていく。夕方の売り場に残るのは、価格の高いもの。といった状況に頭を悩ます日が増えました。

どうすれば、高い野菜も買ってもらえるのだろう?

農協さんから送っていただく野菜は、原則、委託販売の取引です。生産者さんが値付けをし、売れると価格の数パーセントを販売手数料としてお店がいただきます。

一方で、生産者さんにお願いをして、個別に仕入れた農産物もありました。こちらは、買取取引です。いわば、仕入れ価格にお店側の利益をのせた価格で販売をする。必然的に委託販売の商品に比べて、価格が高くなりがちでした。たとえば、

- 農協の組合員さんのキャベツ:100円

- 生産者〇〇さんから仕入れたキャベツ:250円

といった状況が様々な商品で起きていました。

先ほどもお伝えしたように商品の見た目や量にさほど違いがなければ、お客さまは価格の安い商品から買っていく。当然ですよね、、。夕方、お店で売り場の整理をすると、価格の高い商品が残っている、なんてことはザラでした。

「どうしたら、価格の高い生産者の野菜も買っていただけるのだろう?」試行錯誤をする日々が続きました。

例えば、まず着手したのが、お店の売り場を分けることでした。同じひとつのキャベツを販売するにしても、「農協組合員さんの商品」と「個別に仕入れた(価格が高い)商品」とを別々の売り場で販売するようにしたのです。同時に、「〇〇さんのキャベツ、おすすめです」といった文言を段ボールの裏に書いて、売り場に貼るようにしていました。

売れる生産者さんの販売工夫

その当時を振り返ると、ここが手書きPOPの原点です。

価格の高い商品を購入していただくために、「この商品は他とは違うものですよ」と伝え語った。そして、野菜を送ってもらった段ボールの裏に、「〇〇さんのつくったキャベツ、おすすめです」と書き始めた。

- 他との違いを伝える→紙(段ボール)に書く→手書きPOPのキッカケ

売り場を別々にする。ひとことでもいいので、メッセージを書いて売り場に貼った。これだけでも効果はありました。今までほぼ売れ残っていた、他と比べて価格の高い野菜が目に見えて売れていく。その手応えを売り場で感じました。

さらに工夫を重ねていくのですが、その話を伝え出すと長くなるのでまたの機会にさせていただくとして。これら、売り場を分けたり、POPで伝えるのは、お客さまに購入していただくためにお店側がやった販売工夫です。

その一方で、生産者さん側の販売工夫も見えてきました。

他の生産者より価格が高くても、それこそ、1.5倍~2倍、2.5倍高くても、どんどん売れていく。お客さまの支持を受ける生産者さんを見ていくと、ある共通点が見えてきたのです。

産直店(直売所や道の駅)で人気の生産者さんがおこなっていた、ある工夫。ひとりだけでなく、複数の売れる生産者さんの共通点。それが、「こだわり・おいしさ」の見える化でした。

こだわり・おいしさの「見える」化

農産物をつくる生産者さんであれば、「うちはこだわって作っている」「うちの野菜はおいしい」そう自信をもって、お店へ出荷されているはずです。これは農産物に限らない話ですよね。

うちのサービスは他には負けない。うちの料理はおいしい。

技術を提供する美容院さんであれ、料理を出される飲食店さんであれ、そう思ってご商売をされているのではないでしょうか。

しかし、その一方で、その思いがお客さまに伝わっていない。

「うちはこだわって作っているのに、なぜそれが伝わらないんだ」。「うちの料理はおいしいのに、なぜお客さまは来てくれないんだ」。「うちの商品はいいはずなのに、、」大げさな言い方ですが、これに似た状況のお店さんも多いのではないでしょうか。

言葉を換えると、お店や会社側のこだわりやおいしさがお客さまに伝わっていない。『こだわり。おいしさの見える化』が実現できていない。ここに原因の一つがあると考えています。

直売所で言えば、生産者さんの栽培に対するこだわりがお客さまに伝わっていない。「この野菜を食べてもらうと、おいしいですよ」というメッセージがお客さまの心に響いていないのではないでしょうか。

売れる生産者を観察し、気づいた発見

「うちのはいい商品です」多くのお店や会社が言います。食品をあつかうお店であれば、「この商品はおいしいです」と訴えます。POPを活用するお店であれば、紙に書いて売り場でアピールするでしょう。

しかし、どこのお店も「うちのはおいしい」、「うちのはこだわっている」と訴える。POPに書いて、PRする。果たして、お客さまに伝わっているのでしょうか?お客さまの心に響いているのでしょうか?

「おいしい」「こだわっている」は、ある意味、使い古された言葉です。どこのお店や会社さんも訴えかけるメッセージです。それでは、お客さまには響かない。スルーされている。もっと他の方法やメッセージをつかって、お客さまの心に届ける必要がある。

その一つの方法が、前述の「こだわり・おいしさの見える化」です。

農産物を販売する直売所であれば、商品パッケージ。パッケージといっても、そんな難しい話じゃないですよ。デザインセンスがどうとか、パソコンをつかって、、という話ではありません。

あるいは、ご自身の野菜を袋に詰める際の工夫ひとつで、お客さまに選んでいただきやすくなる。価格が1割2割高くても、ご購入いただける。経費もかけずにできる、そんな工夫があるのです。大阪の産直店で働いていたとき、毎月の売上が高い生産者さんの商品を観察していて、気づいた共通点です。

産直店で売れていた生産者さんは、野菜を詰める袋に「〇〇農園」、「生産者さんのお名前」などを書かれたタグ(紙)を貼ったり、袋へ同封されていました。

購買に影響を及ぼす、微妙なお客心理

商品のパッケージ(袋)にひとことメモが貼られている、同封されている。そのたった1枚の紙が、そのひと手間がお客さまの心に影響する。購買意欲をかきたてるのではないか、と考えています。

たとえば、あなたが一消費者として、直売所や道の駅へ買い物に行ったとします。ご近所にあるスーパーの産直コーナーでも結構です。ちょっとイメージしてください。

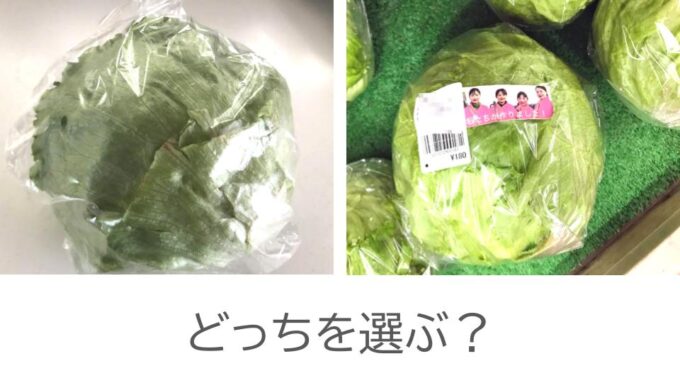

目の前に2種類のレタスが販売されています。

見た目や大きさ、価格に違いがないとすれば、あなたなら売り場でどちらのレタスを選びますか?実際のセミナーでも、上記のスライドを映しながら同じ質問をしました。

購入する方のレタスに挙手していただきました。すると、「左のレタス」より「右の女性の写真が貼られたレタス」に手を挙げる方が圧倒的に多かったです。今回のJA十和田おいらせ様のセミナーでは、参加者120~130名中、左レタスに挙手されたのが、数名。残りの百十数名のかたが右レタスを選ばれました。

写真のレタス自体の見た目が全く同一でないので、判断に影響したかもしれません。あとは、講師である臼井への配慮もあったかもしれません。質問の意図を敏感にキャッチし、写真付きの右のレタスを選ばれた方も多かったかもしれません(苦笑)。

いずれにせよ、生産者である女性の写真が貼ったレタスを選ぶ方が多い。

仮に、左のレタスが100円。右のレタスが130円であれば、どちらを選ぶでしょう?100円と150円であれば?

たった1枚の紙で伝わり方は変わる

ここでセミナー参加者さん(そしてあなた)と共有したかったポイントは、ひとつです。

ひと手間を加えることで、こだわりやおいしさが『見える化』できる。

今回のレタスの場合であれば、生産者さんの写真が一枚貼ってあることで、「この商品はこだわって作られているんじゃないか」、「おいしいかも」と感じてもらえるのではないか。

野菜を入れる袋ひとつをとっても、こだわられている。ひと手間をかけられている。「そんな意識のある生産者さんであれば、野菜づくりにも手をかけられているのではないか?」そう感じるお客さまがいらっしゃるのではないか。

写真といったハードルの高いひと手間でなくても、先ほどの黒ニンニクもそう。生産者さんのひと言メモが商品の袋に貼られていたり、同封されている。

たったそのひと手間。お客さまを意識した気持ちが、お客さまにも届く。多少、価格が高くても選んでいただける。その理由になるのではないか。一消費者としての判断もそうですし、実際に産直店で農産物を販売していた際に、まざまざと体感した事実です。

前述のとおり、毎月商品が売れる人気の生産者さんは、この工夫をされていた。タグを入れたり、袋詰めの工夫をされていた。売れる生産者さんの共通点の一つでもあったのです。

まとめ

「手間を価値に換えていこう」。セミナー参加者さんにはお伝えしました。

商品づくりの観点からいえば、「そんな小手先のワザで、お客さまにアピールするなんて、、」、「商品づくりで勝負しないと、、」生産者さんからいえば、そのようなお気持ちになるかもしれません。

一方で、選んでいただいてなんぼ。食べ物であれば、食べていただくことでその美味しさがわかる。選んでいただかないことには、そのこだわりも美味しさも届かないですからね。あるいは日々のお忙しいなか、「そんな手間をかけてる暇はないよ」といった気持ちになるかもしれません。それは仕方がないことです。

今の状況を変えたい。少しでも、高い価格で購入していただきたい。現状の手間やかけた時間を価格に転嫁したい。そのようなお気持ちを感じるのであれば、今回の「こだわり・おいしさの見える化」は一つの方法であると提案いたしました。

「塵も積もれば山となる」ではありませんが、10円でも20円でもいい。かけた時間と手間の対価をいただく。対価を実感することで、次へのモチベーション。「もっと野菜をつくっていこう」、「もっと野菜を出荷しよう」気持ちにつながっていくのではないかと考えています。

産直店や道の駅への出荷者不足は、現場でよくお聞きする話です。農業の担い手の減少のニュースも目にします。様々な要因があると思います、その中の一つ。正当な対価を受け取る。新規就農者の参入を考えても、切手は切り離せない点ではないでしょうか。

こだわり、おいしさの見える化。それほど実践ハードルの高い作業ではありません。販売側の立場の人間としても、おすすめする方法です。