道の駅や直売所といった、農産物を販売されるお店さん向けの話です。繁盛する道の駅になりたければ、『ある』1つを徹底する事を提案します。

今日いまから話すキーワードを意識した販売ができれば、今からでもお客さまに愛される道の駅が実現する、そう信じています。

道の駅や直売所関係者さんには、ぜひ耳を傾けていただきたい話をします。

道の駅の最大の商品はなにか?

福井県の道の駅(うみんぴあ大飯)さんとのご縁をいただき、POP研修を行っていました。

午前と午後、2グループに分かれての実施です。午前は、道の駅に商品を出荷される生産者や事業者さんが対象。午後は、道の駅スタッフさんなど販売の業務に携わる方々を対象に、ご一緒に学びました。

その機会を通じて、改めて強く感じたこと。そして、研修の参加者さんに強くお伝えしたポイントが1つあります。それは、

「道の駅(直売所)の最大の商品は何か?」

という話です。

道の駅というと、あなたはどのようなイメージを持たれますか?

たとえば、

- 地元の特産品やお土産が買えるお店

- 農産物がたくさん売っているお店

- 新鮮で、低価格の野菜

- 地元ならではの商品がたくさん集まっているお店…ほか

様々なイメージを挙がるのではないでしょうか。

なかでも今回、クローズアップしたいのが、『地元生産者さんがつくられた野菜であったり、手作りの品、お土産が買える』道の駅に対する、こういったイメージです。

言ってみれば、地元にあるスーパーさんとは違う商品が売っている。スーパーさんとは、販売する商品も品揃えも違えば、お店の立ち位置も違う。

実はここに、『愛される』道の駅になる、大きなヒントが隠れています。

道の駅にあり、スーパーマーケットないものとは

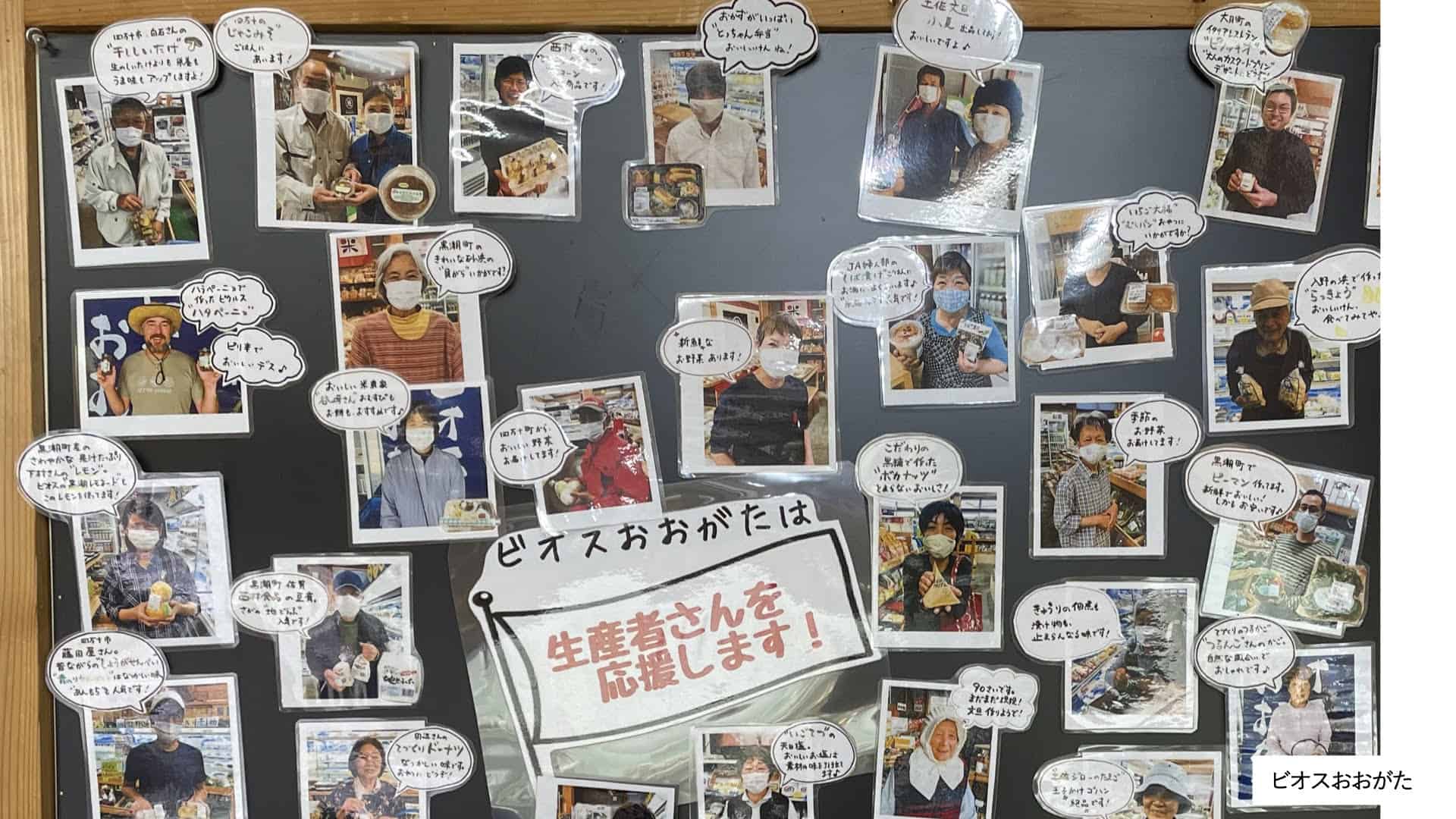

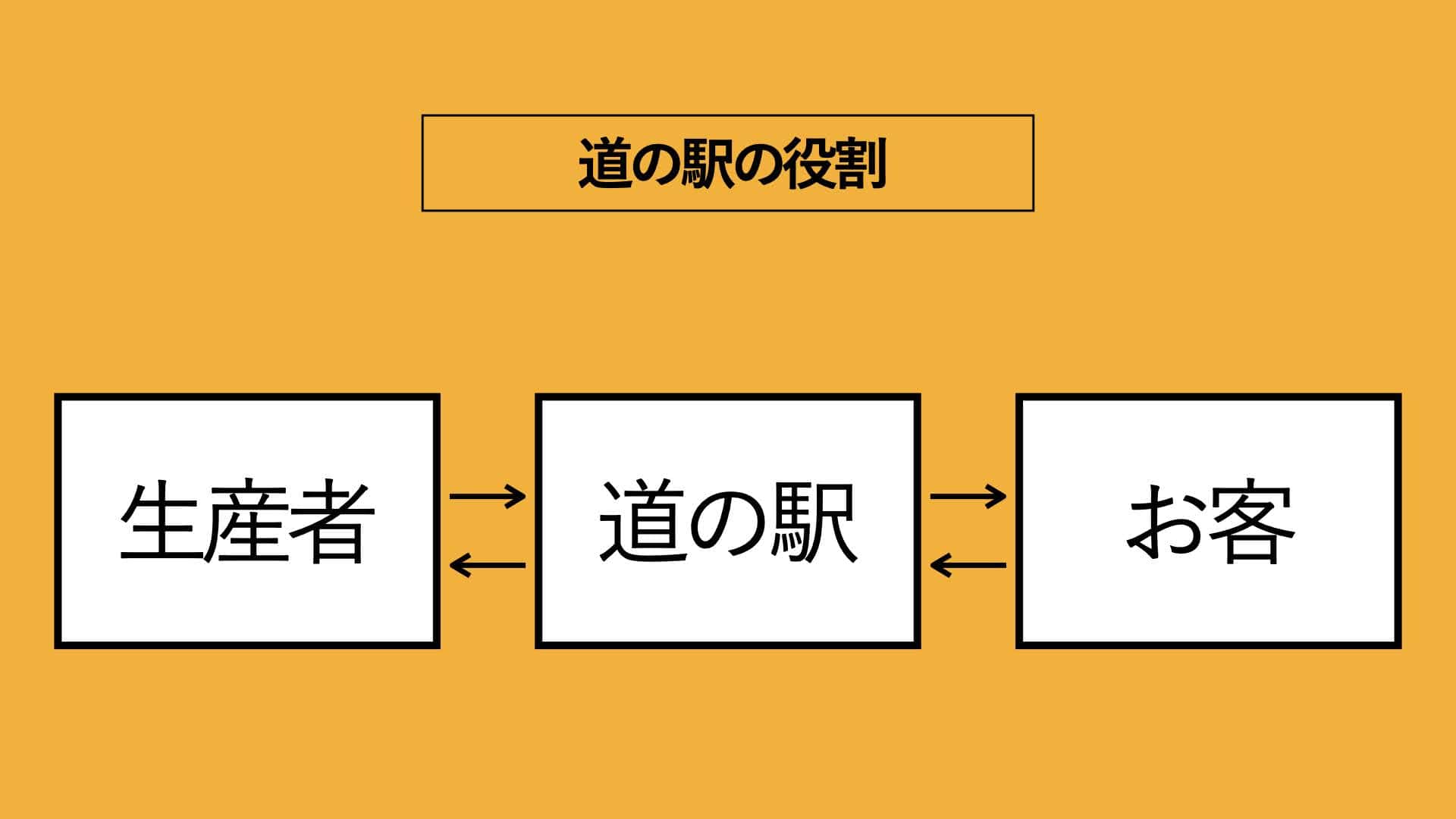

お客さまに愛される道の駅は、ズバリ生産者さんがお店の最大の『商品』になっている。生産者さんに焦点が当たっている。

ここが商圏内で競合店として存在しがちな、いわゆるスーパーマーケットさんとの最も大きな違いの1つです。

スーパーさんは、商品にスポットが当たっている。言い方を換えると、商品の品揃えや商品力を武器にされている。一方、道の駅は、生産者が最大の商品であり、生産者にスポットが当たっている。

- スーパーマーケット:商品力が武器

- 道の駅:生産者が武器

この違いをおさえていると、お店を運営するうえで、自店の強みを意識できるようになり、地元スーパーさんとのさび分けも上手くいきます。結果的に、お店としても数字が残しやすくなると考えています。

ではなぜ、そのような考えに至ったのか?その根拠はどこにあるのか?

私自身がこう考えるようになった1番の要因は、30歳の頃に働いていた大阪の産直店での経験です。このブログでも何度も共有しているように、社員2名、売場面積30坪の小さなお店の現場で体験したことが軸になっています。

他店にないユニークな特徴と集客商品の存在

私事の話になり恐縮ですが、今回のテーマである「道の駅を繁盛させる秘密」に密接に関連する話でもありますので、少しだけお付き合いいただけますでしょうか。

当時働いていたお店は、通常の小売店とは違い、ちょっとユニークな特徴がいくつかありました。

たとえば、その一つが販売商品です。売場面積30坪の小さな店内には、約2,000アイテムが並んでいました。そして、そのアイテムの90%以上が、高知県にいらっしゃる生産者さんがつくった農産物であり、高知県にある会社(事業者)さんがつくった商品でした。

鮮魚や精肉といった生鮮品は販売しておらず、高知県の生産者さんから直送された野菜といった農産物がウリのお店だったのです。

なかには、「高知県といえば、日本酒などのお酒じゃないの?」「カツオのたたきを高知で食べたことあるよ」これらのイメージを連想されるかもしれません。まさにそのとおりで、日本酒もかつおのタタキ(ただし冷凍品)も販売していました。

ただお店の売上構成比でいえば、圧倒的に野菜や果物といった農産物が全体の40%近くを占めていました。

お客さまは、高知県からの産地直送野菜を求めて来店。さらに、食品なども購入されていく。産直野菜がお客さまを集める、集客商品であり、なくてはならない存在でした。

試行錯誤する競合店との争い

一方で、お店の周囲を見渡すと、名だたる競合店がズラリ。

当時、近隣には、大丸○ーコックさんや○急百貨店さん、激安をウリにする特売スーパーなど、知名度やブランド力で圧倒的に上をいく、超強力ライバルさんが存在していました。

余談になりますが、フランスを拠点に置く、欧州最大のカ〇フールさんが、商圏内に出店したこともあります。閑古鳥が鳴くとはまさにこのことで、当店への影響はすさまじく、お店がオープン後2週間は、来客数が半分近くに激減。「これがいつまで続くんだろう…」胃がキリキリする日々を送っていたのを今でも覚えています。

上記でご紹介した競合店さんは、商品力や品揃えの点では、正直言って、到底敵う相手ではありません。どれだけ頑張ろうが、努力しようが、全国から集める商品力。品揃えの豊富さ。もっといえば、それら商品を陳列する、店内什器や設備関連。勝てるわけはありませんでした。

そこで私たちがどうしたのか?

社員2名、売場面積30坪の小さなお店が、巨大ライバル店と戦うためにとった策は…?

ものすごくドラマチックな書き方をしてますが…(苦笑)、当時はまさにこの心境。冗談なく、「どないしたら、まわりのお店じゃなく、うちのお店に来てもらえるんやろう」「うちのお店の強みって、何なんやろう?」真剣に考えてました。

そこで、周囲の方々からヒントやご意見などもいただきながら、私たちがたどり着いた一つの答え。それがそう、生産者さんにスポットを当てることでした。

「何を?」ではなく『誰を?』の価値観

私たちのお店で販売させてもらえる商品。その背後には、その商品をつくる生産者さんがいらっしゃいました。キャベツにしても、ナスにしても、ゆずにしても、それら農産物をつくられる方がいる。

そして私たちのお店は、生産者さんと直でやりとりをする、産直がウリのお店だった。ただ商品を仕入れるだけではなく、

「この商品は、誰がつくったのか?」

「この商品をつくった方は、どんな人なのか?」

ある程度、把握できる条件が揃っていました。

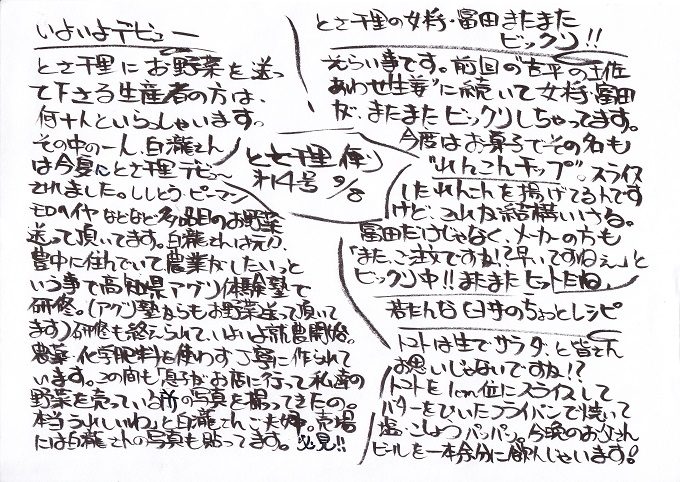

日々の業務のなかで、商品を出荷してくださる生産者さんと電話でやりとりをしていました。商品の生育状況であったり、出来ばえ、価格など…。※当時は、メールやLINEといった手段ではなく、電話がコミュニケーションの主でした。

なかには、高知県の生産現場へお邪魔し、ご一緒に作業を手伝ったりも。夜は、お酒を飲みながら(この辺りは高知の方です(笑))、これまでのご経歴や人生観などをお伺いした生産者さんもいらっしゃいます。

商品をつくられる、その生産者さんに徹底的にスポットライトを当てたのです。

これまでは商品の良さをお店で伝えていた。さらにこの時点から、商品はもちろん、生産者さんの話も伝えることにに注力していきました。

ではなぜ、商品ではなく生産者さんにスポットライトを当てたのか?

商品だけでなく、生産者さんのことを伝えようと思ったのか?

「おいしさ」だけでは選ばれにくい

商品の品質の良さだけで比較すると、前述のとおり、近隣の競合店との差別化は難しい。そこで、違いを出していくのはしんどいんじゃないか。

お客さまにとっても、理解しづらい部分ではないかと感じました。

今って、どこのお店や会社も素晴らしい商品やサービスを提供されています。そして、多くのお店が品質の良さを訴求されています。「うちの商品は、優れています」といった内容のメッセージをお客さまに投げかけていますよね。

商品を選ぶお客さまからすれば、「どれを買えばいいんだろう…」「どの商品がいいモノなんだろう…」「損はしたくないし…」。

さらに突っ込んで言えば、「いつもだいたい買うものは同じだしな。ちょっと変わったものやワクワクするモノがあれば、1割2割高くても買ってみたい」そんなお客さまがいらっしゃるんじゃないか?

そんな風に、当時素人なりに思ったのです。あともう1つ。商品の品質の良さを伝えることに限界を感じていました。

例えば、イチゴを商品として販売するときに、「このイチゴは美味しいです、お勧めです」「このイチゴはこだわって栽培しています、お勧めです」そう言って、販売をする。お店の売り場で訴求する。

しかし、これって、何だか在り来たりじゃないか?どこのお店でもやっている売り方じゃないか?

これらのセールストークを聴いても、お客さまにしたら、「どうせ商品を売るために言ってるんじゃないの…」「買ってもらいたいから、お店のどの商品もオススメって言っているんじゃないの…」そんな捉え方をされているんじゃないか。

言葉として意識はされていないかもしれないけれど、潜在的にこういった気持ちを持たれているのではないか?自分がお客の立場として想像したときに、こういった気持ちを感じているかも…と感じていました。

道の駅の最大の強みは、生産者の存在

商品の品質の良さを伝える限界。「おいしい」「こだわっている」と伝えるだけでは、差別化は難しい。どこのお店でも同じことを言ってるんじゃないか。

試行錯誤するなか、たどり着いたのが、生産者さんの存在です。そして、『生産者さんを売る』という販売スタイルでした。

道の駅や直売所と同様、私たちのお店も産直が主体。生産者現場へ行ったり、日々、生産者さんとやり取りをすることが日常業務でした。特に当時は、コミュニケーション手段が電話だったこともあり、生産者さんの声を聞きながら、ときには業務中にもかかわらず話が脱線することも。

一方で、相手の方のプライベートな部分を知る。その方が大切にする価値観を感じる。そういった仕事だけでない、むしろそれ以外の要素を通して、商品を出荷してくださる生産者さんに想い入れを持つようになった。

ここが、生産者さんを伝える。生産者さんを売る。販売スタイルのスタートでした。

「こんなに人柄の良い方が、一所懸命、ご家族でお野菜をつくられている」

「もともと大阪で営業マンだった方が、今は単身赴任で高知県で農業をされている」

「もと居酒屋店の店長だった方が、ご家族との時間を大切にするために農業の道を選ばれた。そして今では、高知県でご家族と一緒にイチゴを栽培されている」

生産者さんのご経歴や人生観などをお聞きして、一人の人間として興味を持った。その興味をお客さまにも伝えたい。

「こんな生産者さんが、これらの野菜をつくられているんですよ」お客さまに知ってもらいたいと思ったのがすべての始まりでした。

見事にハマりました。

店内の手書きPOPや、レジで手配りしていた手書きのお便りで、生産者さんのことを紹介をし始めると、ご紹介した生産者さんの商品が完売。

驚くべき結果が、売場のいたるところで起こりました。

熱心なお客さまの中には、生産者さんのファンになり、大阪から高知の生産者さんを訪ねた方もいます。

また、道の駅や直売所の方々を対象にしたセミナーや講演でもよく使う言葉の一つに、『生産者買い』というフレーズがあります。この生産者買いがお店でどんどん生まれました。

要は、お客さまがある生産者さんのファンになる。すると、一つの商品だけでなく、他の商品も買いたくなる。「そのお気に入りの生産者さんがつくられたお野菜なら、全部買いたい」こういった生産者さんをまるごと購入するお客さまが、当時のお店には数多くいらっしゃいました。

商品ではなく、生産者を売る。

実はこれが、道の駅や直売所さんの最強の販売スタイルだと思っています。

現代のように優れた、低価格の商品が溢れる成熟した市場。品質や価格差だけで選ばれるのは、非常にハードルが高い。「これは美味しいです」「こだわって作っています」と伝えても、他のお店や会社でも同様に伝えられている。お客さまには、響きにくいのではないか。

一方で、お店で販売する商品をつくられている生産者さん。その方々の生き様やお人柄といった要素は、もしかすると、他店では提供しにくい情報かもしれない。

選びきれないほど溢れた商品のなか、その商品をつくる生産者さんの情報は、お客さまにとって興味のある話ではないか。充分すぎるほど、魅力的なのではないか。

『共感』という言葉がありますが、これはモノではなく、人に対して抱く感情です。

その商品にかかわる人に関する情報をお店で伝えることで、お客さまと生産者のあいだに共感の感情が生まれる。おっして、商品の購入につながるのかもしれません。「感情的に満たされたい」そう感じている日本人も今の時代、多く存在するのかもしれません。

話が長くなりました。産直店での経験を通して、共有できること。

『生産者さんこそ、最大の商品』

当時から年月は過ぎましたが、お客さまに愛される道の駅を目指すうえで、時代変わらず不変のキーワードだと考えています。

後援やセミナー・研修に関するお問い合わせ

コメントを残す